今年以来,以量化指增、量化全市场选股产品为代表的量化股票私募基金实现了较好的收益。随着赚钱效应的增强,越来越多的投资者也开始关注量化产品。当下大家普遍关心的一个问题可能是,现在量化产品的风险大不大, 是否适合配置。

半年前,3月中旬,我们讨论过这个问题(量化指增还能买吗?买哪种?),当时的结论是:

回头看,当前未必是配置量化指增的最优时点,但往后看,可能一段时间之内不会有更好的时点了。

现在评估这个结论,算是一半对一半错。

错的地方,四月初,特朗普对等关税造成了A股市场大幅杀跌,量化指增确实迎来了更优的配置时点。

对的地方,3月中旬配指增,虽不是最优的时点,但也算是不错的时点,近半年中证500指数涨约17%,各量化产品的涨幅普遍超20%。

以半年前的结论作为参考,再来思考“量化产品现在能否追涨?”这个问题,可以得出这样一个答案:

未来可能会有一些难以预知的风险事件造成量化产品的波动,但拉长时间周期,当前量化产品的配置意义仍是值得关注的。

不过,随着A股持续上涨,市场风险累积,投资者若想在量化产品上长期有所斩获,越来越需要:

一、更深入的理解量化产品

二、掌握更合适的配置手段

理解量化产品宝贵的是超额

近一年来,量化股票私募产品业绩颇为亮眼,如果拆解来看,系统性收益有很大的贡献。

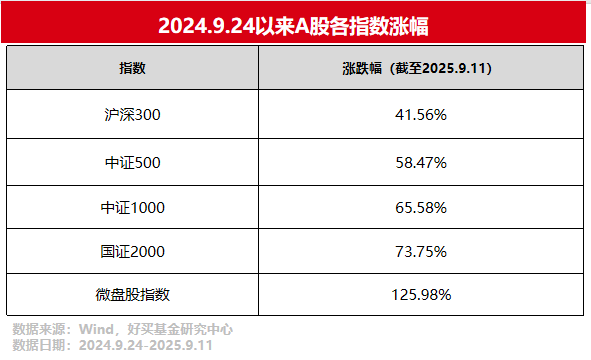

2024年9月24日以来,中证500、中证1000指数涨幅已超50%。

以上统计了一些宽基指数2024.9.24以来的涨幅,近一年来各宽基指数普遍上涨,且加权市值越小的指数涨幅越大。

在指数50%+的系统性涨幅之上,各量化私募视策略风格不同,又增厚出20%-40%不等的超额收益,使得量化产品的表现颇为亮眼且颇具吸引力。

不过,当投资者被产品业绩吸引,开始关注量化产品时,需要理解,配置量化指增,不是寄希望于指数短期还能再涨30%、40%甚至50%,而是为了管理人在扣除费用后,能提供一个长期可持续的、具有竞争力的超额收益。

从这个角度讲,量化产品其实不存在什么追不追涨的问题,有较强超额水平与超额能力的量化管理人始终值得我们关注与配置。

指数的系统性涨跌极难预测,可能今年涨个50%?明年跌个20%?太多的变量和因素都在发挥作用。但我们可以做一个简单的算数题,假设突然出现黑天鹅事件,指数跌去了30%,如果量化私募管理人能实现15%+的年化超额,那意味着差不多2-3年的超额累积,就能抵消指数的系统性回撤。

也就是说,如果我们的资金期限较长,且能选择合适的量化管理人,那在选择市场时机时,就有了较高的容错率,就也不必过于纠结“要不要追涨”,“什么时候有回调”,“什么时候能抄底”等等问题。

付出时间等待更好时机的同时,也会错过这段时期累积的超额,量化策略的择时需要付出时间成本。

所以,判断某一时点是否应该配置量化产品时,一个合理的思考方法,是依次回答以下问题:

一、现在市场风险有多大, 潜在的系统性回撤有多大

二、我关注的量化私募年化超额水平如何,有多高的置信度能保证超额持续。

三、我是否能付出足够的时间以确保超额累积能够抵御指数风险。

如果能答出以上三个问题,也就知道了该不该买,该买什么。

掌握配置手段不迷信单一策略或资产

虽然眼下量化股票私募的表现颇为强势,但如果我们投资期限拉长,大概率会遇到各种各样的波动。不仅仅股市可能出现系统性回撤,量化超额也可能出现回撤。

针对A股的系统性风险,可以采取的配置手段,是分散布局全球其他一些主要市场。

而针对全球股市或者股票资产的系统性风险,合理的配置手段,则是布局一些固定收益或绝对收益类资产。

这是资产配置的范畴。单就量化策略而言,面对量化超额可能出现的波动风险,合理的配置手段,一是多配几家不同策略风格的量化私募,或是直接通过FOF产品进行分散化配置。

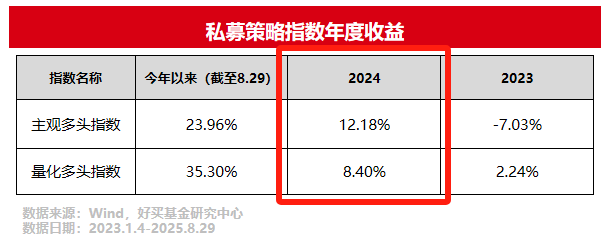

另外一种配置手段,是配量化的时候也配一些主观股票产品。主观股票基金和量化股票产品其实具有一定的互补性。虽然今年以来量化产品业绩更强势,但2024年,市场风格切换与超额波动的影响下,量化产品的整体业绩弱于主观基金。

量化产品与主观产品的收益模式有很大不同,量化策略广泛持股,在指数的系统性收益之上累积超额。而主观股票基金选股面窄一些,以合适的选股理念集中持有一批符合基金经理审美的标的。

若后续A股的指数型行情转换成结构型行情,那些持仓更贴合市场风格的主观基金经理可能会有更亮眼的表现。事实上,近期的科技股行情中,一些主观股票基金已展现出了更强的弹性。

所以,随着巨大的指数涨幅与较好的超额环境使得量化产品愈发火热之时,投资者现在需要关注超额可能出现的波动,以及分散配一些主观股票产品的意义。

总结以上,“能否追涨量化产品”这个问题应该已经有了一个合适的答案。预测未来是困难的,更别提在股市这个复杂系统里做预测。但如果我们能充分理解量化产品,在投资期限上具有优势,同时又能采取合理合适的配置手段,那量化产品也将更好的为我们所用。

风险提示:

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同等法律文件,了解产品风险收益特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

重要提醒:

本文版权为好买财富所有,未经许可任何机构和个人不得以任何形式转载和发表。