投资的朋友都知道有一个谚语:Sell in May and go away!

其核心逻辑是:股票市场在每年5月至10月(或夏季至秋季)的表现通常弱于11月至次年4月,因此建议投资者在5月前后卖出资产,规避潜在的低迷期,待年底或次年年初再重新入场。

那么A股是不是也有5月效应呢?

日历效应的时变性

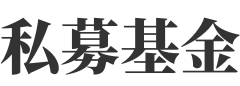

我们统计沪深300月度收益分布(2005年1月1日至2025年3月31日)如下:

数据来源:wind

数据来源:wind

看以上的图,似乎日历效应明显。沪深300指数月度收益分化显著:12月表现最佳(+3.88%,胜率65%),2月次之(+2.83%,胜率66.7%);8月跌幅最深(-1.85%),胜率仅40%。高胜率月份集中于2月、7月、9-10月及年末。

真是这样吗?

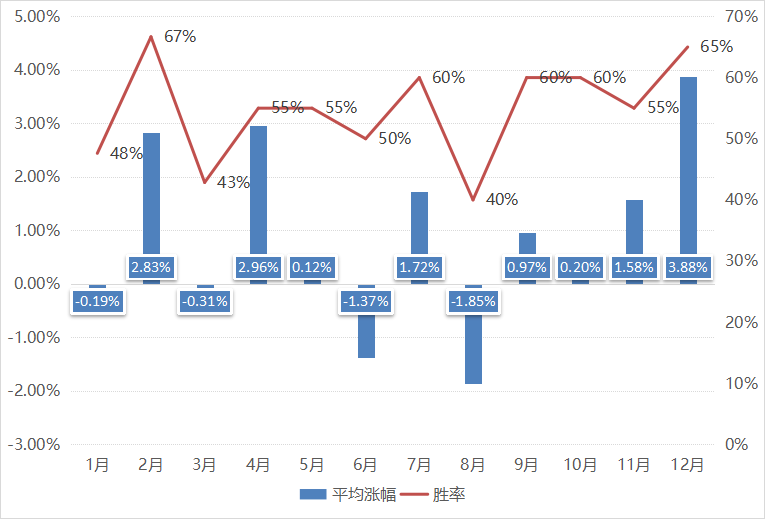

我们来看另外一张图。同样是沪深300的月度收益分布,但时间区间不一样,是2015年1月1日至2024年12月31日的十年收益分布图:

数据来源:wind

数据来源:wind

上面的“规律”则似乎又不一样了,1月大跌而3月则上涨,6月7月也完全反向了。

这说明了啥呢?

日历效应的时变性。不同的时间段呈现不同的“规律”。其强度与方向深度耦合于政策周期、资金流动与市场结构性变化。

单一的时间不足以成为决策的依据。

买基金赚的是什么钱?

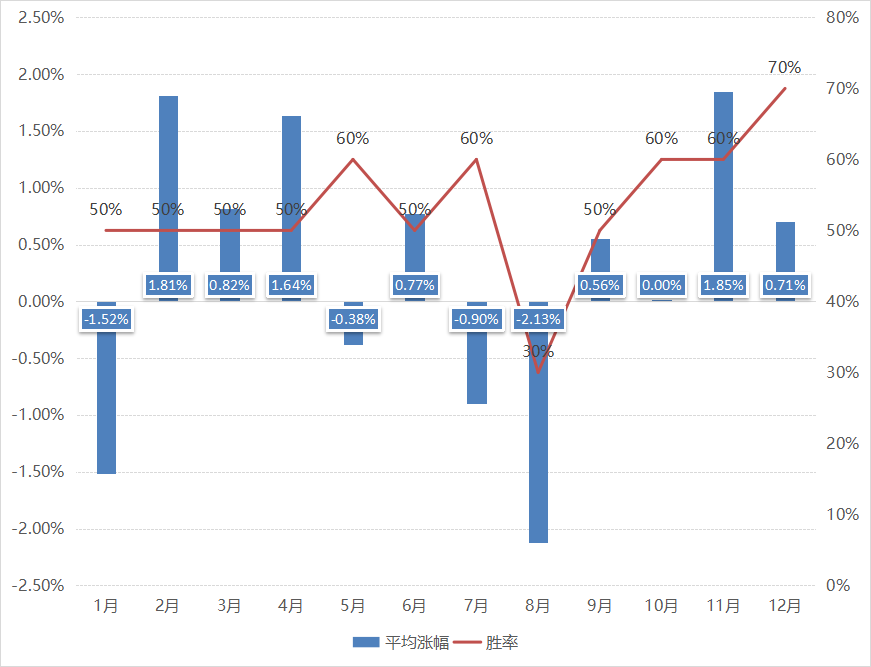

在《共同基金常识》中,博格用美国的数据说明了,如果以10年为投资周期的话,市场的投资收益主要来自于企业盈利增长、市盈率的变动、股息率三者的作用。

从美国100多年的数据来看,10年长期持有的收益倒是能够“计算”的。下图最后一列即为计算得到的收益率与指数其间真实年化收益率之间的差值。

来源:《共同基金常识》,2008-2017年数据按前面逻辑整理。

来源:《共同基金常识》,2008-2017年数据按前面逻辑整理。

股息率是收益的基础构成部分。

基金所投资的股票通过分红派息,直接为投资者提供现金流回报。如表格中平均期初股息率达到4.0%,这部分收益相对稳定,是投资回报的重要根基,为投资者带来了实实在在的现金流入。

企业盈利增长则是驱动收益的核心动力。

当企业经营效益提升,盈利不断增加时,其股票价值往往随之上升,从而推动基金资产增值。表格中 “每10年平均” 数据显示,企业盈利增长的平均贡献达4.6%,充分体现了企业发展对基金收益的关键支撑作用。

市盈率变动反映了市场估值的影响。

市场情绪、宏观经济环境等因素会使股票估值发生变化(表格中市盈率效用平均为1.2%),这种变化会影响股价,进而作用于基金收益。以1927-1936年为例,最终市盈率为16.8,市盈率效用为4.5%,对该阶段收益产生了显著影响。

立足长期,穿越周期波动

回溯百年资本市场,真正穿越周期的收益,始终源于企业盈利与股息创造的内生价值——正如博格公式揭示的规律,当股息率与盈利增长构成收益基石时,短期的估值波动终将被时间熨平。

以沪深300为例,尽管月度收益的日历效应呈现时变特征(如2015年“五穷”失效、2020年后“春季躁动”弱化),但指数长期年化收益仍与企业ROE保持高度趋同,印证了“价格终将回归价值”的市场铁律。

即将来到的五月,上或者下都有可能,时间不应成为决策的主要因素。保持持仓的定力的内在因素在于:

其一,估值水位决定安全边际(沪深300PB1.31倍,历史前13%),当前股债收益差处于历史极值区间(10年期国债收益率仅1.68%,低于沪深300股息率),已隐含充足的风险补偿;

其二,政策周期转向高质量发展,企业盈利结构正从地产驱动转向科技制造升级,新质生产力的成长红利尚未完全定价;

其三,股息再投资效应在低估值环境中具备复利优势,长期持有可通过分红再投入持续摊薄成本。

风险提示:

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同等法律文件,了解产品风险收益特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

重要提醒:

本文版权为新方程所有,未经许可任何机构和个人不得以任何形式转载和发表。