为何要对各国实施“对等关税”?为何一再敦促鲍威尔尽快降息?甚至面对鲍威尔的不妥协时直接喊话其“早点走人”。

特朗普政府的一系列政策措施的落脚点,都能在债务问题上找到合理解释。

当地时间4月2日,特朗普政府宣布了针对各进口国家及地区的“对等关税”措施,随后美元资产上演罕见“股债汇”三杀,甚至连黄金价格也被拖累,一度跌破3000美元/盎司。

被称为全球资产定价之锚的美国10年期国债收益率在之后的短短一周时间内,连续5个交易日走高,单周上行幅度近50个基点,美债价格因此出现大跌,而上一次10年期美国国债出现如此剧烈的波动还是2001年的11月份。

市场传闻的日本抛售美债、对冲基金因基差交易被迫卖出更是加大了恐慌情绪的蔓延,全球投资者对美元信用以及美国国债的避险功能也开始产生了质疑,并担心美债会崩盘,美国政府会出现债务违约。

加上此前3月份传出的所谓“海湖庄园协议”中提议“将外国持有的短期美债置换为100年期不可交易零息债券”,更是让美债持有人在市场的剧烈波动中惶恐不安。

越滚越大的债务雪球

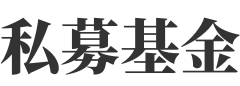

从美国国债规模来看,自从2008年9月突破10万亿美元之后,连年的贸易赤字,再加上庞大的国防军事开支,美国政府债务逐年扩大,国债余额也随之一路攀升。

截至2017年9月,美国国债余额正式突破20万亿美元。而新冠疫情期间,为应对疫情对经济的冲击,美国政府直接开启“直升机散钱”模式,对企业、居民进行巨额财政补贴,美国国债规模加速上升,2022年1月就突破30万亿美元。

截至2025年3月末,美国国债余额达到创纪录的36.2万亿美元,而2024年全年,美国国内生产总值(GDP)只有29.2万亿美元。无论是站在投资者角度,还是站在美国政府的角度,规模如此庞大且还在不断增长的美国国债确实让人坐卧难安。

如果从国债规模占比GDP比重这个指标看,虽然小布什政府先后发动了阿富汗战争和伊拉克战争,但2008年之前该指标一直未超过65%。2008年次贷危机之后的几年,美国国债规模占GDP比重则快速上升,2012年美国国债规模就已超过了当年的GDP。在2012至2019年期间,美国国债规模增速较为平缓,由于新冠疫情的出现,美国政府开支大增,该指标从2019年的107.71%直接跳升至2020年的129.94%,2021和2022年一度回落至120%附近,但之后的两年又开始调头往上。

美国国债规模及其占GDP的比重走势(亿美元、%)

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000~2024

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000~2024

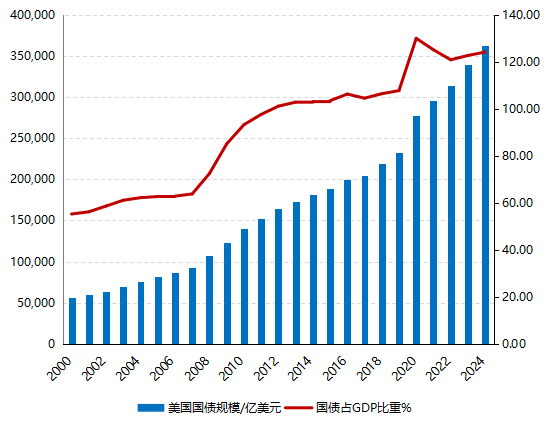

同样让投资者不安的还有美国政府不断增长的利息支出。2024年美国政府的利息支出总额历史上首次超过了1万亿美元,达到11013.66亿美元之巨。如果对比各国2024年的GDP,该金额仅次于全球排名第18位的荷兰,超过了排名第19位的沙特阿拉伯。

近5年来,随着美国政府债务规模和债务成本的攀升,其对应的利息支出也在不断扩大。2020年时只有5000亿美元出头,根据利息支出估算的美国国债综合利率成本也只有1.88%,占全年财政支出的比重也仅7.95%。但是,之后几年美国政府的利息支出规模快速增加,债务成本也显著上行。2024年,利息支出规模超过万亿美元,当年利息支出占美国政府财政支出的比重升至16.32%,综合利率水平也在时隔15年之后重返3%以上。

通过上述数据,也就不难理解特朗普政府“让美国再次伟大”的初衷,不难理解其为何要对各国实施“对等关税”,为何一再敦促鲍威尔尽快降息,甚至面对鲍威尔的不妥协时直接喊话其“早点走人”。

特朗普政府的一系列政策措施的落脚点,都能在债务问题上找到合理解释,实际上就是“开源节流”。因为如果政府债务问题迟迟得不到解决或者缓和,将会逐步动摇美元的全球信用,动摇美国百年霸权根基。

美国利息支出、财政支出占比及其利率走势(亿美元、%)

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000~2024

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000~2024

美国国债到期量到底有多大

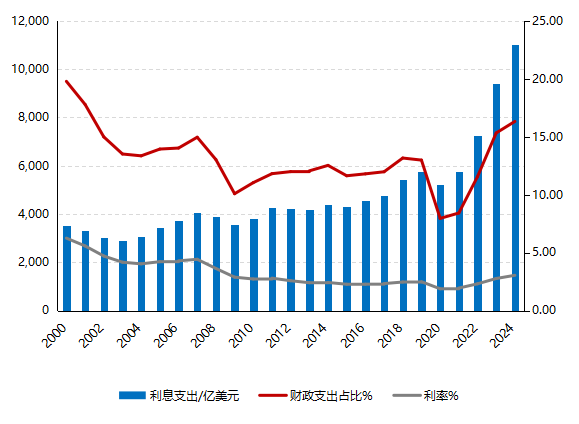

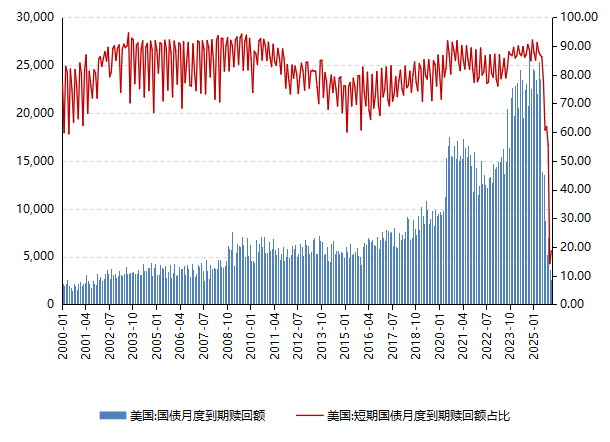

4月份,在美债大幅回调的过程中,也一度引发了市场对美国国债到期压力的关注,甚至有似是而非的信息称2025年全年美国国债到期规模将超过9万亿美元,6月份单月就超过6万亿。

然而,只要对美国国债的存量结构和到期情况进行简单分析,就不难发现其到期规模远超上述金额。

由于众所周知的原因,美国政府长期面临财政赤字,需通过快速融资填补短期资金缺口。因此,美国政府高度依赖“借新还旧”的模式。短期国债,特别是超短期国库券发行灵活,可快速覆盖到期债务,但需要在债务限额内频繁滚动操作,久而久之美国政府形成了对短期债务融资的高度依赖。此外,在高息环境下,尤其近几年美国联邦基准利率维持高位,发行中期、长期债券的成本非常高,未来的利率偿付压力也较大,短期国债发行和到期规模的快速上升也就理所当然了。

2019年第二季度,中国经济数据转弱,中美关系再陷僵局,A股大幅调整,估值重回低位。当所有人都在等待更大力度的宏观刺激政策出台、等待G20会议的靴子落地时,丰岭资本金斌却认为最好的投资机会或许就在当下。

美国国债到期赎回规模及短期国债占比(%)

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/01~2025/12

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/01~2025/12

从绝对规模上看,如果按年度计算,4月份统计的2025年全年美国国债到期规模将达到17.4万亿美元,但由于超短期债券的滚动发行及到期,全年最终的到期偿还规模几乎确定将超过该数值。从过去五年的到期赎回规模来看,2020年至2024年分别为17.0万亿、18.4万亿、15.8万亿、20.6万亿和27.5万亿。因此,2025年美债到期规模虽然很大,但对比过去几年情况来看,并没有出现剧增。月度来看,今年1-5月份美国国债的到期规模均超过了2万亿,6月和7月降至1万多亿,之后则呈现逐月递减的趋势。但考虑到短债的滚动发行特征,最终每月的到期规模较大概率也会超过2万亿。

通过到期债券的期限结构,能够更好地观察和判断美国国债的偿还压力。美国政府“借新还旧”和频繁滚动的债务融资模式,决定了美国到期国债中的短债占比较高。2025年到期的17.4万亿美元国债中,短期国债(1年以内)的规模占比就达到了80.8%,2024年的占比高达88.0%,自2019年以来短债的到期占比一直保持在80%以上,2000年以来该比例均未低于70%。

虽然从绝对数据上看,短债占比高导致美国政府的债务到期规模巨大,但其频繁滚动融资所带来的灵活性,也使得美国政府的大部分到期债务都能够得到较好地缓解,其实际的债务偿还压力并非如投资者臆想的那么大。

美元全球储备货币地位仍难撼动

4月份“对等关税”引发的对美元信用、美元资产的担忧,大有将美国国债从避险资产变成“风险资产”之势,但恐慌情绪和金融市场的波动,依然改变不了美元是当今全球最重要储备货币的事实。

国际清算银行(BIS)的数据显示,美元在国际贸易结算中的比例依然高达80%左右,而国际金融电信协会(SWIFT)的数据则显示,2025年3月份美元在全球支付市场中的份额占比也接近50%。

虽然美元并不满足关于储备货币的理想定义,也日益被美国政府武器化,用于对外制裁他国,但不可否认其在全球国际贸易和金融支付过程中仍扮演者无可替代的角色,这也是绝大多数国家依然将美元作为主要储备货币的核心原因。

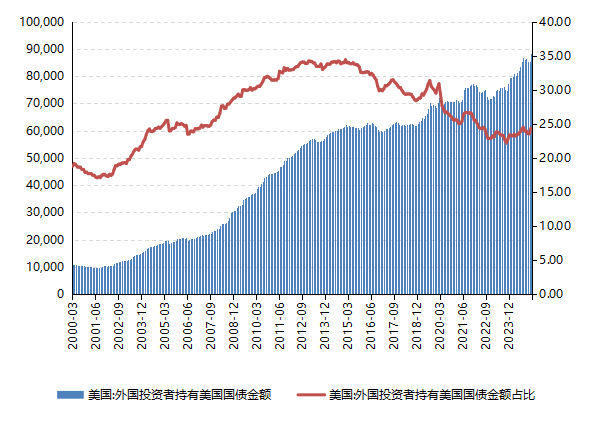

许多国家对美贸易盈余形成的美元储备都会投资于美国国债,全球金融市场中也有诸多的金融机构和金融产品投资于美国国债。

截至今年2月份,外国投资者投资的美国国债总规模达到8.8万亿美元,占同期美国国债存量规模的近四分之一。从历史数据来看,在2008年至2019年的十年间,这一比例更是持续超过30%,达到三分之一左右。2020年之后,尽管外国人持有美国国债金额占比有所下降,但绝对持有规模却持续上升,从不到7万亿一路增至接近9万亿。

外国投资者持有美国国债金额及其占比(亿美元、%)

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/03-2025/02

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/03-2025/02

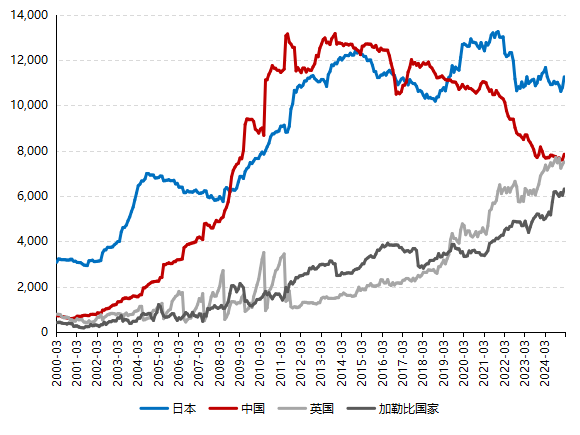

从各国持有的美国国债规模看,日本以超过1万亿美元的持有金额成为美国政府当之无愧的第一大“债主”,而中国则以7800多亿美元居第二位,其次为英国的7500多亿,排名第四的为加勒比国家,总计有6000多亿元的持有规模,或与该地区有大量的金融产品注册有关。

中国加入世贸组织之后,贸易盈余大幅增长,在2008年时美国国债的持有规模就超越了日本。随着人民币国际化的推进以及外汇储备的多元化,中国持有的美国国债规模在2013年的1.3万亿高点之后也明显下降,截至2025年2月降幅达到40%。

主要国家和地区持有美国国债规模情况(亿美元)

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/03-2025/02

数据来源:Wind,好买基金研究中心整理;数据时间:2000/03-2025/02

确实,就规模来看,持续的债务增长使得当前美国政府面临着庞大的债务偿还量,而在高息环境下其偿债的成本也存在持续上升的风险(除非美联储大幅降息),后续的利息支出规模也会随之增加。但是,从美国国债的融资特点和到期结构来看,短债的高频滚动发行带来的灵活性,反而能够较好地缓解其到期偿还压力,其实际偿债压力仍然可控。

4月份美债的快速下跌,更多地还是由于美元信用问题引发的对美元资产的担忧。短期恐慌情绪释放后,叠加特朗普政府在关税问题上态度的软化,也让美债市场开始企稳,美股出现了反弹,美元指数也有回升迹象。

虽然特朗普政府的政策不确定性一定程度上透支了美元信用基础,而且长期来看美元地位也大概率会走下坡路。但是,在可预见的未来,仍看不到单一主权货币能够挑战美元全球地位的可能性,这也就决定了美债会崩的鬼故事距离真正成为“事故”还有挺长的路要走。

风险提示:

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同等法律文件,了解产品风险收益特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

重要提醒:

本文版权为新方程所有,未经许可任何机构和个人不得以任何形式转载和发表。